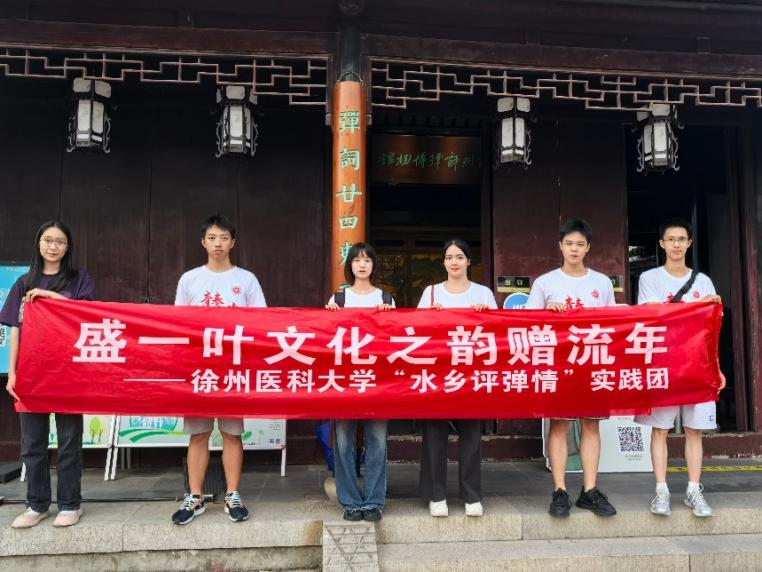

为响应习近平总书记提出的文化强国战略方针,鼓励青年学生深入了解中华优秀传统文化,提高文化自信,带动广大医学生深入挖掘苏州评弹的文化内涵,传承并弘扬国家级非物质文化遗产,徐州医科大学口腔医学院“水乡评弹情”社会实践团在学院党总支副书记许大为的带领下前往江苏省苏州市姑苏区,在姑苏区平江路开展“水乡悦耳评弹韵,文化下乡润人心”暑期社会实践活动。

步入古韵,赏音论谈

首先,实践团成员们来到了位于平江路上的苏州评弹博物馆。博物馆内藏有各类史料1.2万余件,包括用于演奏的乐器,评弹孤本,脚本。较为详细地讲述了评弹艺术的历史以及发展。

在展馆的一楼,实践团成员们参观并了解了评弹事业的开创者和不同流派,欣赏了评弹茶馆的模拟形象。接着在展馆的二楼,详细讲述了党和国家领导人对评弹事业的鼓励和支持,老一辈无产阶级革命家陈云的夫人于若木女士捐赠了陈云生前珍藏的评弹音像资料560多盘,为评弹博物馆的建立打下了坚实的基础。

古韵悠扬,评弹传情

参观完评弹博物馆后,实践团成员踏入平江路畔的翰尔园,欣赏了一场由苏州评弹艺术家们精心准备的演出,为实践活动添上了浓墨重彩的一笔。

在这场充满古韵的盛宴中,俞红芬老师与杨剑忠老师共同演绎了《秦淮景》、《白蛇传·赏中秋》、《好一朵美丽的茉莉花》等精彩曲目。特别值得一提的是俞红芬老师弹唱的《声声慢》,当传统评弹遇上现代网络热曲,一场跨越时空的艺术碰撞,让在场的每一位实践团成员都深深沉浸在了传统文化与现代元素的融合之美中,通过这首曲子,体会到了苏州评弹慢中有情,情中有声的独特魅力。《声声慢》的创新演绎,不仅展示了评弹艺术的无限可能,也为大学生提供了一个思考传统与现代关系的新视角。

演出结束后,实践团有幸采访到了两位评弹老师,深入探讨他们对评弹艺术的理解与传承。在采访过程中,两位老师谈到,“评弹是一门‘有温度’的艺术,既能让人感受到古诗词的美,又能在抑扬顿挫的声音中体味人生。”同时,两位老师更期待以后可以多改编或者创作一些年轻人喜欢听的的曲子,希望以这样的演出方式,让更多的人了解并喜欢上苏州评弹。尽管现代社会节奏加快,但是文化艺术的传承永不间断,评弹所承载的文化内涵和人文情怀依然具有极大的吸引力和感染力。

通过与这些艺术家的近距离接触,实践团成员不仅领略到了评弹艺术的独特魅力,更深刻体会到了中华传统文化的博大精深,期待在未来的日子里,能够像两位艺术家老师们一样,继续探索和传承这些宝贵的文化遗产,为中华文化的繁荣与发展贡献力量。

古韵不止,文化传承

水乡评弹情实践团队通过线上问卷调查、线下实践采访对评弹现状进一步了解分析。

调查问卷的调查对象主体组成部分为18-45岁之间的男女比例均衡的中青年,受教育程度较高,职业差异化较大,具备较高的艺术欣赏能力和稳定的收入来源,通过网络、传统媒体报道等渠道了解评弹,实地欣赏后比较满意;同时,调查结果也反映出苏州评弹线下宣传力度有限,而部分老派的表演方式,以及方言的运用导致对内容欣赏产生了阻碍,且评弹所在的茶馆经营水平参差不齐,在一定程度上影响了听众体验。

同时,实践团队通过在苏州平江路周边以及校内,通过分发海报的方式宣传评弹文化,让评弹进入大众视野,为非遗传播接续薪火。

苏州评弹的大众普遍认可度较高,兴趣人群较多,为与现代媒体结合增加传播度,表演内容推成出新、与时俱进,实践团队特地为此制作评弹文化宣传动画,旨在让年轻群体深入了解评弹的文化底蕴。

评弹回响,古今交响;文化传承,薪火绵长。本次三下乡社会实践活动旨在让青年学生通过实地采访和问卷调研的方式弘扬和传播中国传统文化,了解评弹的社会现状和发展趋势,让学生在树立文化自信的同时,增强对国家非物质文化遗产的保护意识,以青春的才智和努力构建新时代文化强国的新格局。